Origine ed evoluzione di Homo sapiens: un dibattito interessante

- 13037 reads

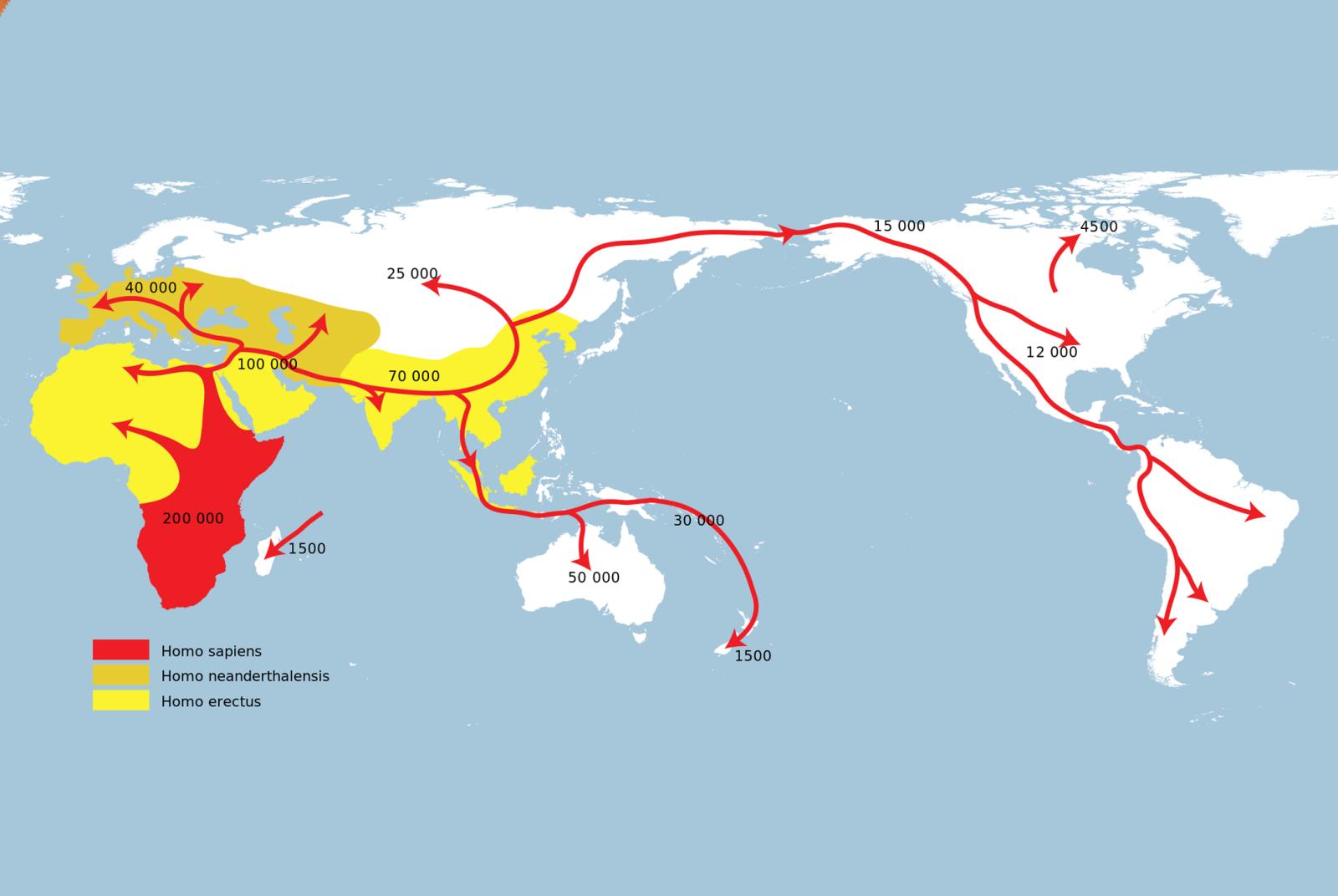

Sino agli anni ’80 del secolo scorso due modelli alternativi sull’origine della nostra specie dividevano il mondo dei paleoantropologi: secondo il modello multiregionale Homo ergaster, uscito originariamente dall’Africa circa due milioni di anni fa, avrebbe sviluppato negli altri continenti linee evolutive diverse sino a originare Homo sapiens. Secondo il modello uniregionale, Homo sapiens avrebbe invece avuto origine diretta in Africa, e ne sarebbe uscito in epoca più recente per rimpiazzare le altre specie che da gran tempo si erano stabilite negli altri continenti.

Sino agli anni ’80 del secolo scorso, non v’erano che reperti fossili a sostegno dell’uno o dell’altro modello. Ma nel 1987 è entrata prepotentemente in campo la genetica: non quella convenzionale del DNA nucleare, ma la genetica che analizza il DNA mitocondriale, che come si sa è di origine materna: ha stabilito che il DNA mitocondriale di tutti gli attuali abitanti del pianeta fuori dall'Africa deriva da quello di un piccolo numero di antenate africane (il concetto dell’Eva Nera, immediatamente popolarizzato dalla grande stampa…), i cui discendenti hanno quindi colonizzato l’intero pianeta. L’analisi delle mutazioni del DNA mitocondriale ha anche consentito di datare l’origine del sapiens a circa 200.000 anni fa, falsificando in modo definitivo il modello multiregionale secondo il quale H. sapiens avrebbe dovuto iniziare a evolvere da forme arcaiche locali ben prima.

Il modello uniregionale (acronimo RAO, recent African origin) ha dagli anni ‘80 dominato incontrastato, anche se con modificazioni non determinanti, per esempio sulla data dell’ultima, definitiva, uscita di H. sapiens dall’Africa, ora datata a circa 60.000 anni fa. Però negli ultimi anni l’analisi del DNA arcaico di reperti fossili e il miglioramento delle tecniche di datazione hanno sollevato dubbi sulla validità del modello RAO, innescando un dibattito che è ora divenuto molto vivace. Alla sua base è l’analisi del DNA nucleare di reperti arcaici, che dimostra l’ibridazione di H. sapiens con altre popolazioni arcaiche al di fuori dell’Africa (i Neandertal, i Denisova). Che queste ibridazioni abbiano avuto luogo è dimostrato dalla presenza nel genoma dei sapiens moderni del DNA di altre specie arcaiche. La versione RAO “ortodossa” è stata di fatto abbandonata dal suo stesso proponente originale, Chris Stringer, che accetta l'idea di considerare nuovi modelli come RAOWH (RAO with hybridization) e AM (Assimilation Model), come si spiega anche in una intervista di Francsco Suman a Chris Stringer. Le due teorie differiscono nel modo in cui il DNA delle popolazioni di H. sapiens si sarebbe integrato in quello delle altre popolazioni arcaiche al di fuori dell’Africa (Neandertal, Denisova). Nel modello AM l’integrazione sarebbe avvenuta tra H. sapiens derivanti dall’Africa e i Neandertal e Denisova euroasiatici in aree molto vaste: i flussi di geni avrebbero dato gradualmente origine a modifiche genetiche e anatomiche e quindi ai moderni caratteri. Nel modello RAOWH, invece, H. sapiens di origine africana avrebbero incorporato geni di popolazioni indigene arcaiche che avrebbero rapidamente rimpiazzato. Non vi sono al momento elementi conclusivi a favore di uno dei due modelli: il modello RAOWH parrebbe favorito dalla piccola percentuale di DNA neandertaliano e denisovano nel genoma di H. sapiens (1-4%), mentre il modello AM sarebbe meglio compatibile con la sua percentuale più elevata (circa il 6%) in certe popolazioni dell’Oceania, e anche dalla comprovata prolungata coesistenza di H. sapiens con altre popolazioni arcaiche come i Neandertal.

Riassumendo, la grande maggioranza dei paleontologi considera ora falsificati sia il modello multiregionale sia la versione ortodossa del modello RAO. Vi è però ancora chi difende a oltranza il modello uniregionale: una polemica molto vivace su questo punto ha infatti recentemente agitato la comunità dei paleontologi italiani. Abbiamo quindi deciso di dedicarle una puntata della rubrica, che vorremmo offrisse poi il destro per una discussione a più ampio respiro del problema della nostra origine e dei suoi affascinanti (e importanti) aspetti. Il 29 luglio di quest’anno Claudio Tuniz ha pubblicato sul Corriere della Sera l’articolo intitolato “L’Homo Sapiens arriva dall’Asia? ”. Nonostante il punto di domanda e il fatto che il titolo non rifletteva il contenuto dell’articolo, ne ha avuto in risposta una presa di posizione piuttosto dura da parte dei due colleghi paleontologi Gianfranco Biondi e Olga Rickards (Rispunta l’ipotesi falsificata dell’origine multipla della nostra specie), e ha affidato a noi la dettagliata risposta che pubblichiamo. Abbiamo poi chiesto a Giorgio Manzi di scrivere un articolo di commento sulla polemica, chiedendogli di inquadrarla nel problema generale che la sottintende.

Le origini di Homo sapiens: la trama si infittisce

- 14675 reads

Spreading Homo sapiens, Urutseg. Fonte: Wikipedia, licenza: pubblico dominio

Rispondo volentieri a un recente articolo pubblicato da Gianfranco Biondi e Olga Rickards. Gli autori commentano una mia breve rassegna critica su alcuni recenti contributi a proposito dell’origine della nostra specie attribuendomi posizioni che non ho mai sostenuto e incorrendo in una serie di imprecisioni e di equivoci che risulta opportuno chiarire. E questo non solo per attribuire il giusto significato a quanto da me affermato – questione di limitata importanza – ma soprattutto per arricchire un dibattito molto interessante che ci consenta di ragionare in base alle più recenti evidenze empiriche. Si tratta di un argomento complesso e quindi risulta utile considerare ciascuna affermazione separatamente, citando direttamente il testo degli autori.

“Chi pensava, e noi fra questi, che l’ipotesi dell’origine multipla della nostra specie fosse ormai null’altro che un argomento della storia dell’antropologia deve ricredersi”. Agli autori sembrerebbe che l’articolo a mia firma, pubblicato il 24 luglio su La Lettura del Corriere della Sera, faccia rispuntare “l’ipotesi falsificata dell’origine multipla della nostra specie” (come indicato nel loro titolo). Ma si sbagliano. Non solo condivido la tesi che quest’ultima teoria (Wolpoff, 1994) sia stata falsificata, come già ampiamente illustrato nel mio "The Bone Readers" (2009). Ma sostengo che anche la versione originale del modello Out of Africa – quando suggerisce un'unica e recente uscita di Homo sapiens dall'Africa – è suscettibile di parziale falsificazione grazie a nuove scoperte fossili, al perfezionamento della ricerca sul DNA antico e ai miglioramenti delle tecniche di datazione. Quest'ultima possibilità è condivisa anche da Chris Stringer, un autorevole padre di questo modello (Galway-Witham e Stringer 2018). Si discute ora se è il caso di affinare l'interpretazione delle nostre origini africane con un modello aggiornato che tenga conto delle complesse interazioni di ibridazione e assimilazione che ormai sappiamo aver avuto luogo sia fra le differenti specie umane (soprattutto in Eurasia e Oceania) che fra le varie popolazioni di H. sapiens (soprattutto in Africa), a seconda delle loro diverse nicchie ambientali, documentate sia dai loro resti fossili che da quelli della loro cultura materiale (Scerri et al, 2018). Pe un'analisi delle loro ascendenze con riferimento a H. heidelbergensis vedasi Manzi (2014; 2016).

“Il modo di ragionare di Tuniz si inserisce nel superato filone del modello evolutivo lineare che pretendeva di spiegare la comparsa dell’Homo sapiens in Oriente come semplice e graduale trasformazione dell’Homo erectus”. Falso! Non si tratta di un’affermazione di chi scrive ma di un’argomentazione controversa di alcuni antropologi (Athreya e Wu, 2017), di cui discuto in termini dubitativi. Contro i modelli evolutivi lineari, in termini ancora più generali e con un’enfasi sui processi circolari fra evoluzione biologica ed evoluzione culturale, vedasi, fra gli altri, Tuniz e Tiberi Vipraio (2018).

“I fossili a cui fa riferimento Tuniz quindi non sono affatto forme di transizione o ibride tra l’Homo erectus e l’Homo sapiens quanto le discendenti di popolazioni di una specie pre-sapiens”. Questa critica va rivolta agli autori degli articoli commentati (Wu Liu et al, 2010) e richiede in ogni caso ulteriori approfondimenti.

“Gli studi molecolari hanno stimato che l’Homo sapiens sia uscito dall’Africa per andare verso oriente tra 75.000 e 62.000 anni fa e che sia arrivato in Australia e Nuova Guinea circa 50.000 anni fa”. Vero! Ma si tratta di una stima derivante soltanto dai suddetti studi molecolari. Nuove scoperte archeologiche documentano una fuoriuscita di H. sapiens dall’Africa risalente a 180.000 anni fa (Hershkovitz 2018) e un arrivo in Cina intorno a 120.000 anni fa (Wu Liu, 2015). Altre scoperte archeologiche dimostrano la presenza di H. sapiens in Australia già 65.000 anni fa (Clarkson, 2017). Si conferma quindi, anche in questo caso, l’utilità di integrare i risultati che emergono da studi diversi in un’ottica interdisciplinare.

“Tuniz continua a proporre l’idea dell’esistenza degli ibridi”. Non è Tuniz a proporre l’idea, troppo onore! Gli ibridi esistono in base a numerosi studi recenti con metodi molecolari. Vedasi per esempio la recentissima attribuzione di un padre neandertaliano e una madre denisoviana a una giovane donna di 90.000 anni fa, i cui resti sono stati trovati nella caverna di Denisova (Slon et al, 2018). E il fatto che siano oggetto di discussione, anche critica, non impone certo il silenzio sulla divulgazione di articoli pubblicati su prestigiose riviste internazionali.

“Ma il tarlo dell’origine multipla lo ha irrimediabilmente contaminato e ha ritenuto di trovarne conferma in un articolo di María Martinón-Torres, Song Xing, Wu Liu e José María Bermúdez de Castro”. Come detto sopra, l’origine multipla di Homo sapiens discussa da chi scrive non si riferisce al modello multiregionale (Wolpoff, 1994) ma ai nuovi modelli basati sull’assimilazione e gli incroci che hanno avuto luogo fra diverse popolazioni di H. sapiens, e fra H. sapiens e altre specie, sia in Africa sia nel resto del mondo (Galway-Witham, 2018). Si noti che nemmeno l’articolo di Martinón-Torres si riferisce al modello multiregionale, quanto piuttosto a nuove idee sull’origine africana di H. sapiens, con possibili apporti di provenienza asiatica.

"Tuniz parla di forme tradizionali non identificate e di ipotesi sorprendenti per confermare le quali non si hanno ancora dati. Davvero non sembra serio praticare la divulgazione scientifica in questo modo". Sono cose che succedono quando si commentano nuovi modelli interpretativi, che si sottopongono al vaglio degli altri scienziati per ottenere conferme o smentite. È così che procede la scienza. La divulgazione scientifica non consiste solo nel presentare conclusioni "definitive", ma anche nel riportare il faticoso processo per tentativi ed errori che caratterizza il metodo scientifico. Inoltre, anche se è saggio non seguire troppo le mode del momento quando si rimane nell'ambito scientifico, e attendere il consolidamento delle scoperte prima di inserirle nei libri di testo, mi sembra legittimo informare l'opinione pubblica di ogni risultato accertato scientificamente, se pubblicato in riviste autorevoli e peer reviewed. E questo anche prima di una loro definitiva consacrazione nell'empireo della scienza (ma sempre temporaneamente). Purtroppo a volte le esigenze di mercato impongono ai giornali alcune titolazioni ad alto impatto, che poi non corrispondono sempre al contenuto degli articoli. È su questo che bisogna vigilare.

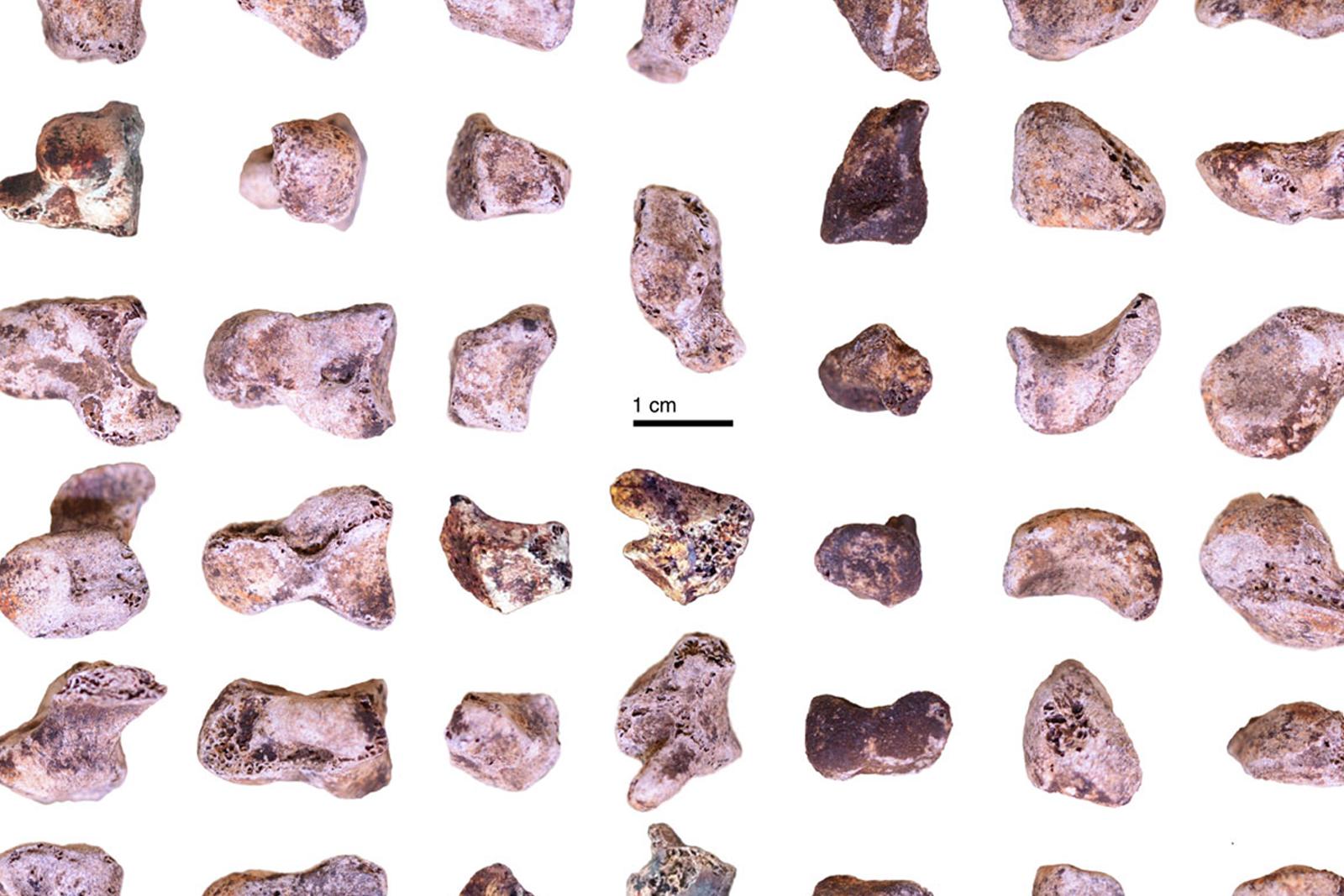

"L’aver risollevato in maniera tanto disinvolta un dibattito antropologico ormai risolto è servito solo per poter presentare enfaticamente un risultato di ricerca di per sé inidoneo ad essere materia di divulgazione scientifica". Questa sembra un’illazione che sconfina dai canoni di un leale dibattito accademico e sconfina nella calunnia. In verità la microtomografia ai raggi X sui denti degli ominidi può dare preziose informazioni che permettono, in modo complementare a quelle molecolari, importanti confronti e classificazioni tassonomiche e filogenetiche. L'articolo è menzionato solo come esempio di una ricerca di frontiera per sottolineare l'importanza degli studi interdisciplinari che godono di effetti sinergici, soprattutto con gli studi di paleogenetica. In particolare, quando applicati a tutti i denti fossili disponibili dei diversi ominini asiatici, queste analisi permetteranno di gettare non poca luce su tutto il dibattito in questione. E il divieto di comunicare quanto già si intravede con l'uso di una torcia sembra alquanto ingiustificato.

“Il nome della specie si scrive con la prima lettera minuscola”. Vero! L’idea di trasferire la lettera maiuscola sul termine H. sapiens è una scelta editoriale della rivista, fuori dal controllo dell’autore, insieme al titolo e alla relativa grafica. Essa può disturbare un antropologo ma è conforme a numerose opere divulgative, fra cui il notissimo "Sapiens" di Harari (2014). Si può anche pensare che questa scelta della rivista dipenda dall’abitudine di attribuire la lettera maiuscola ad alcuni nomi collettivi (quando si vuole sottolineare l’esistenza di regole e comportamenti comuni) e assegnare loro un’unica identità. L’iterazione di questa obiezione –con un (sic!)– effettuata per ben 14 volte lungo tutto il testo sembra poco generosa verso il lettore e risulta comprensibile solo assumendo una visione tolemaica del ruolo dell’antropologia nel campo dell’ortografia. D'altra parte, anche le espressioni "l'Homo sapiens" e "l'Homo erectus" usate dagli autori sono improprie, visto che l'articolo non si usa di fronte a nomi di genere/specie.

Concludendo. Al di là della vena polemica molto accesa, che pare ispirarsi a uno stile che ormai va per la maggiore, sono grato a Biondi e Rickards per aver richiamato l’attenzione su un tema tanto appassionante. Si è così presentata l’occasione di riaprire un dibattito che sembrava sepolto e ammettere che vale la pena continuare a indagare sulle nostre origini, anche se, alla fine, non ne sapremo mai abbastanza. Se vogliamo restare scienziati, l’importante è che tutto sia sempre e comunque falsificabile. Se vogliamo procedere sulla strada delle conoscenze, non dobbiamo dare nulla per acquisito. E infine, ma non da ultimo, è vitale che ci si confronti all’insegna del rispetto, pur nella diversità dei punti di vista.

Riferimenti bibliografici

Athreya S e Wu X (2017). A multivariate assessment of the Dali hominin cranium from China: Morphological affinities and implications for Pleistocene evolution in East Asia, American Journal of Physical Anthropology, https://doi.org/10.1002/ajpa.23305.

Clarkson C et al. (2017). Human occupation of northern Australia by 65,000 years ago, Nature, 547: 306-310.

Galway-Witham J e Stringer C (2018). How did Homo sapiens evolve? Science, 360: 1296-1298.

Harari YN (2015). Sapiens, Harper Collins, New York.

Hershkovitz I et al. (2018). The earliest modern humans outside Africa, Science, 359: 456-459.

Manzi G (2014). Homo heidelbergensis. L’umanità di mezzo alle origini dei Neanderthal e di noi Homo sapiens. In XLI seminario sulla Evoluzione Biologica e i Grandi Problemi della Biologia – L’Origine dell’Uomo (Roma, 18-19 febbraio 2014); pp. 121-132. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma.

Manzi G (2016). Humans of the Middle Pleistocene: The controversial calvarium from Ceprano (Italy) and its significance for the origin and variability of Homo heidelbergensis. Quaternary International, 411: 254-261.

Scerri EML et al. (2018), Did Our Species Evolve in Subdivided Populations across Africa, and Why Does It Matter? Cell, 33: 582-594.

Slon V et al. (2018). The genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father. Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-018-0455-x.

Tuniz C, Gillespie R e Jones C (2009), The Bone Readers, Routledge, New York.

Tuniz C e Tiberi Vipraio P (2018). La Scimmia Vestita. Dalle tribù di primati all'intelligenza artificiale, Carocci, Roma.

Wolpoff MH et al. (1994). Multiregional evolution: A world-wide source for modern populations, Plenum Press, New York.

Wu Liu et al. (2010), Human remains from Zhirendong, South China, and modern human emergence in East Asia, Proc Natl Acad Sci USA, 107: 19201-19206.

Wu Liu et al. (2015). The earliest unequivocally modern humans in southern China, Nature, 256: 696-700.

La “forza debole” dell’antropologia e il nuovo dibattito sulle origini di Homo sapiens

- 8429 reads

Frammenti delle ossa della mano di Homo naledi, caratterizzato dalla coesistenza di tratti antichi e moderni. Crediti: Nature Comunications/Wikimedia Commons. Licenza: CC BY 4.0

E’ la stampa, bellezza. E tu non puoi farci niente. Niente!

Ricordate la celebre battuta di Humphrey Bogart in quel film in bianco e nero dei primi anni ’50? E noi potremmo dire: è la scienza, bellezza! Aggiungendo che ciò che è vero per la scienza in genere, non può che essere vero anche per la scienza delle nostre origini: la paleoantropologia.

La ricerca scientifica è da sempre una combinazione fra ipotesi e verifica di quelle ipotesi, attraverso analisi di dati sperimentali riproducibili. A questo processo virtuoso si è aggiunta da tempo una contaminazione di tipo giornalistico. Articoli scientifici che hanno compiuto il primo passo di validazione da parte della comunità specialistica di riferimento – cioè che sono stati appena pubblicati su riviste internazionali più o meno importanti e/o prestigiose (avendo dunque superato il vaglio di una peer review) – vengono immediatamente propagati, amplificati e talvolta deformati da una sorta di eco mediatica, che rimbalza in modo talvolta fragoroso su quotidiani, periodici e siti web (per non dire dell’ulteriore amplificazione dei social), diventando troppo presto una sorta di “verità condivisa” (se mai lo possa essere).

Da parte mia, negli ultimi anni mi sono spesso trovato a raccomandare cautela verso facili entusiasmi per nuovi dati e nuove interpretazioni, dovendo ricordare che, con il passare del tempo, certe conclusioni possono rivelarsi tutt’altro che … conclusive e possano essere riconsiderate o, magari, abbandonate del tutto. In scienze come quelle naturalistiche, e la paleoantropologia non fa eccezione, si procede per modelli. Le osservazioni e i risultati delle nostre analisi sono cioè in grado di fornire ipotesi di lavoro e non certo soluzioni definitive né, tanto meno, leggi. Le ipotesi dovranno poi essere verificate da nuove osservazioni e nuove analisi. Se il quadro interpretativo precedente è robusto, altrettanto robuste dovranno essere le evidenze che vengono proposte per eventualmente confutarlo.

Così la ricerca va avanti: è la scienza, bellezza!

Elaborare su dati ancora incerti speculazioni ardite può essere fuorviante. Purtroppo, con la paleoantropologia questo accade ancor di più che in altri campi della scienza. Non solo perché essa si basa su fragili prove, rappresentate da ossa frammentarie e schegge di pietra disperse nello spazio e nel tempo. Il problema sta anche nella natura stessa della nostra disciplina. Questo è un po’ l’interesse, il fascino e la forza, ma anche la debolezza e, direi, la condanna delle scienze dell’uomo. E già: siamo tutti interessati alle narrazioni della paleoantropologia, visto che si tratta della nostra storia (da qui il fascino e la forza), ma ne consegue anche che ci sentiamo autorizzati a proporre conclusioni spesso affrettate e inevitabilmente agganciate alla nostra formazione personale, per tacere dei preconcetti (da qui la debolezza e la condanna).

Al lavoro dei ricercatori e ai loro modelli si aggiunge, allora, un rumoroso coro di voci incontrollabili, che raccolgono il punto di vista (più che legittimo, ma spesso quanto meno emozionale) di operatori di altri settori del sapere e della comunicazione. E non basta. Dobbiamo anche rilevare che a fare da “untori” (nel senso seicentesco e manzoniano del termine) sono a volte gli stessi ricercatori. Nel senso che a far partire e a indirizzare il lancio mediatico sui risultati di una ricerca scientifica sono proprio gli autori – meglio se ritenuti autorevoli – dello studio in parola. Non credo ci sia malizia in questo: per vari motivi e diverse finalità, siamo tutti mossi dall’andazzo dei tempi e, cioè, dallo sfrenato bisogno di visibilità che abbiamo di emergere, sovrastando per un attimo il bombardamento assordante di informazioni nel quale siamo immersi, oltre che (ovviamente) da umanissimi convincimenti personali.

In una cornice di questo tipo, hanno fatto e continuano a fare molto rumore alcune proposte di revisione di quanto sembrava consolidato ormai da decenni sulle origini di Homo sapiens, cioè che la nostra specie sia comparsa da una popolazione isolata dell’Africa orientale di circa 200 mila anni fa.

Sia i fossili, come alcuni reperti scoperti in Etiopia e altri poi in Sudafrica e altri poi in Israele e poi ovunque, sia le molecole, cioè le stime di coalescenza basate sulla diversità umana attuale, sembravano concordemente indicarlo: l’Africa, probabilmente il Corno d’Africa, e circa 200 mila anni fa. Successivamente, si assiste alla diffusione prima africana e poi planetaria dell’assai flessibile, esuberante e invasiva specie chiamata Homo sapiens.

Il dato paleoecologico è del tutto coerente con questa ipotesi, visto che descrive per quell’epoca una fase piuttosto arida nelle aree tropicali e, dunque, una tendenza alla frammentazione dell’ambiente e all’isolamento delle popolazioni. Al tempo stesso, altri elementi suggeriscono che la popolazione iniziale della specie doveva essere piuttosto piccola, come in effetti previsto dalla teoria dei punctuated equilibria (proposta da S.J. Gould e N. Eldredge negli anni ’70 del secolo scorso), per cui il cambiamento capace di produrre una nuova specie sarebbe favorito in piccole popolazioni isolate, che si troverebbero in tempi rapidi a confrontarsi da subito con quelle della specie madre.

Questo è ancora una volta ciò che i fossili e i siti preistorici raccontano, combinati con i dati bio-molecolari della paleogenetica. Per decine di millenni troviamo morfologie moderne che si affiancano, nella loro diffusione, a un contesto di variabilità arcaica, con tanto di incroci interspecifici fra individui della nuova specie e quelle/i di altre specie geneticamente affini, come ad esempio devono essere state le varietà vicino-orientali dei Neanderthal, il ramo asiatico del medesimo spettro di variabilità (cioè i cosiddetti “denisoviani”) e, a maggior ragione, le popolazioni africane della specie umana arcaica (Homo heidelbergensis) da cui Homo sapiens si era appena differenziata.

C’è poi l’aspetto evo-devo (l’istruttiva combinazione tra evolution e development). Ci sono sempre più elementi per sostenere che la comparsa della specie moderna sia da ricondurre a una nuova regolazione nelle modalità di accrescimento e sviluppo soprattutto in età perinatale. Il fenomeno generale dell’encefalizzazione, che è un sorta di filo rosso che accompagna tutta l’evoluzione del genere Homo, proprio per questa combinazione evo-devo trova in Homo sapiens un nuovo equilibrio tra l’espansione encefalica e l’ossificazione della volta cranica. La forma alta e globulare del nostro cranio appare improvvisamente nella documentazione fossile, tanto da farci pensare a una variazione genetica rara, la qual cosa si combina bene con un fenomeno “puntuato” di speciazione, come detto.

E qui arriva anche la componente exaptation (termine con cui si intende che un nuovo adattamento può essere dovuto a strutture pre-esistenti che vengono cooptate per una diversa funzione). La nuova regolazione nei tempi di accrescimento connessa alla nostra particolare conformazione encefalica ha consentito lo sviluppo di nuove connessioni neuronali e una prolungata recettività all’apprendimento. Ecco che allora, dopo una sorta di tempo di latenza (a mio avviso “fisiologica”), l’archeologia ci indica che qualcosa di profondo era cambiato , con la comparsa di un mondo di simboli che non si era mai visto.

Questo, detto davvero in breve, il modello che molti di noi hanno in mente quando si fa riferimento alle origini della specie umana anatomicamente e culturalmente moderna, cioè di Homo sapiens.

Questo è ciò che un complesso intreccio di dati da decenni suggerisce con sempre maggiore chiarezza e dovizia di dettagli.

Per considerare abbattuto (o, se si preferisce, confutato) un quadro così convincente e consolidato, non basta una nuova datazione, qualche equivoco su quali siano i caratteri che davvero ci fanno Homo sapienso argomentazioni francamente tautologiche e un po’ arruffate, come quelle che ho letto su un articolo pubblicato in un’importante rivista internazionale -Trends in Ecology & Evolution (Scerri et alii, 2018) – a seguito di un convegno multidisciplinare tenutosi un paio d’anni fa a Oxford e sottoscritto da una ventina di miei colleghi (e cari amici), ancorché alcuni di loro siano davvero autorevoli.

Solo modeste precisazioni all'articolo di Claudio Tuniz

- 8392 reads

Una prima ricostruzione dell'uomo di Neandertal. Crediti: Hermann Schaaffhausen/Wikimedia Commons. Licenza: publico dominio

A seguito dell’articolo di Tuniz su La Lettura del Corriere della Sera del 24 luglio 2018, la redazione della testata giornalistica online Il Bo Live, dell’Università di Padova, ci ha chiesto se lo volevamo commentare. Nel nostro articolo abbiamo criticato il risultato del mescolamento genetico tra la nostra e altre specie ominine definito su base morfologica, quello cioè ritenuto osservabile sui fossili, perché non conosciamo la struttura anatomo-morfologica degli ibridi. Quella critica la manteniamo ma abbiamo sbagliato a non riportare le evidenze molecolari di quel mescolamento. È stato un errore perché potrebbe avere generato nel lettore l’idea che non ci fosse stato alcun mescolamento. E Tuniz ha avuto ragione a criticarci su questo punto. Gli studi molecolari hanno dimostrato non solo che il mescolamento c’è stato ma ne hanno anche definito il livello. Per riparare all’errore, rimandiamo a quanto da noi scritto nel paragrafo "Scenari di mescolamento preistorico" del nostro libro del 2017 "Umani da sei milioni di anni" (Carocci, Roma, pp. 170-2), in cui riportavamo: «La conseguenza di questi eventi di mescolamento è la presenza di tracce, pari al 2%, di genoma neandertaliano nelle popolazioni attuali con eccezione dei popoli dell’Africa sud-sahariana». Anche se studi molecolari successivi alla pubblicazione del nostro libro hanno mostrato che il mescolamento potrebbe essere anche maggiore di quello medio da noi riportato.

Vogliamo anche chiarire che siamo assolutamente consapevoli dell’importanza della microtomografia ai raggi X nella ricerca antropologica. Quella tecnologia è un sussidio utilissimo fornito dai fisici agli antropologi impegnati nella ricostruzione della nostra evoluzione. E non è l’unico sussidio a cui possono ricorrere gli antropologi, che devono essere, e sono, grati a tutti coloro – matematici, fisici, chimici, geologi e altri ancora – che forniscono nuove tecnologie per indagare la nostra storia evolutiva.

Non vogliamo aprire alcun dibattito sulle altre questioni su cui interviene Tuniz. I suoi articoli e il nostro sono presenti in rete e chiunque sia interessato può valutarli e formarsi la sua opinione.

Ci è parso molto utile, nel dibattito aperto da Scienza in rete, l’articolo del collega antropologo Manzi. E ha fatto bene anche lui a richiamarci sulla questione degli ibridi, perché non l’avevamo trattata compiutamente: come avremmo dovuto.