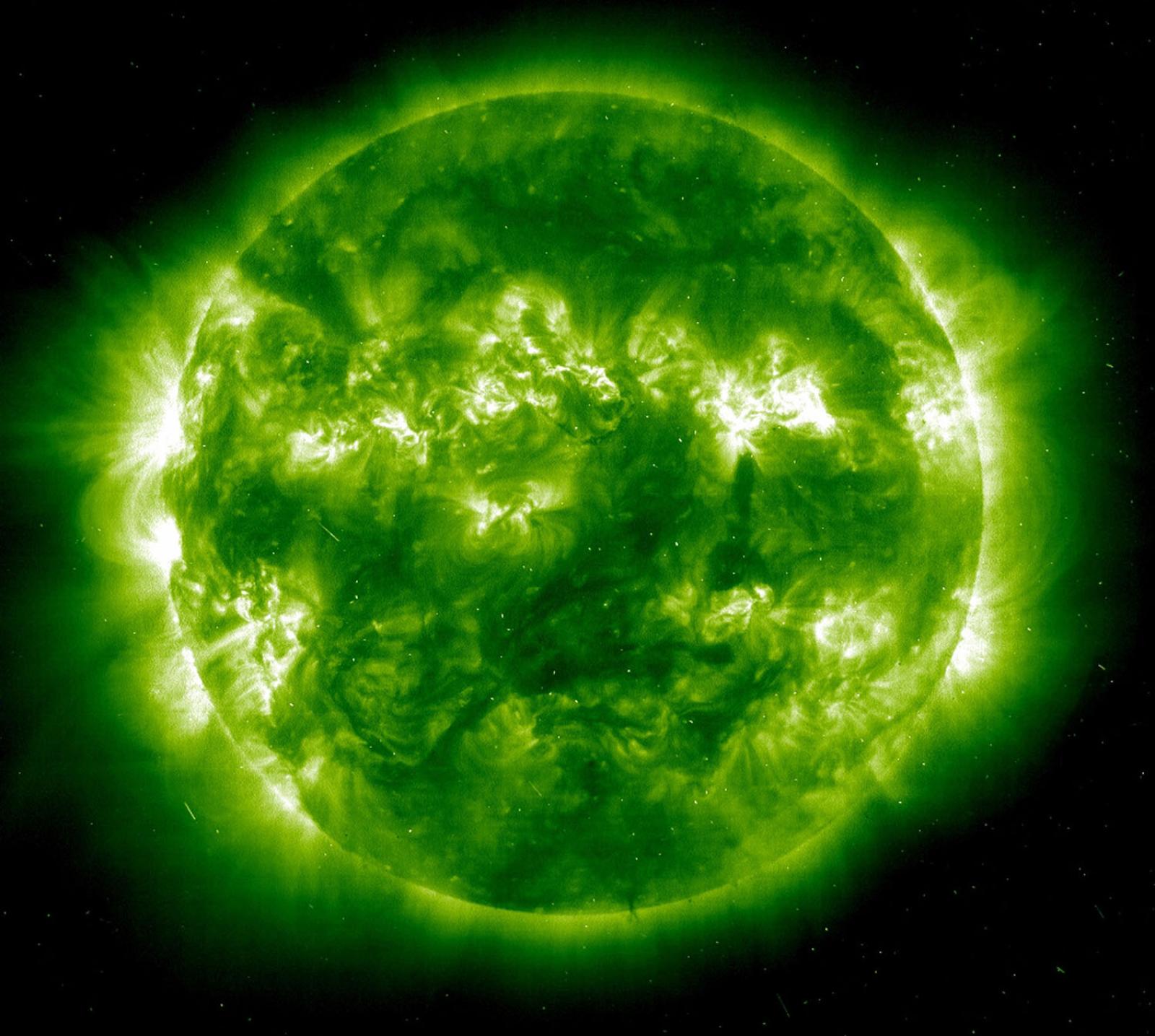

Splendida immagine del Sole catturata dal telescopio spaziale SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) il 16 luglio 2000. La ripresa è stata effettuata alla lunghezza d’onda di 195 Angstrom, il che significa che il materiale luminoso che osserviamo nell’immagine ha temperatura di circa un milione e mezzo di gradi Kelvin. (Crediti: SOHO - ESA e NASA)

Una recente ricerca su una regione di formazione stellare in Perseo confermerebbe che le stelle come il Sole non nascono isolate, ma a coppie. Col passare del tempo, poi, alcuni di questi sistemi stellari mantengono vivo il loro legame, altri no. Quasi doveroso, dunque, indagare su quale fine possa aver fatto l’eventuale fratello del Sole.

Benché la situazione del Sole ci racconti tutt’altro, molte stelle hanno una compagna. Giusto per fare un esempio, la stella a noi più vicina – la famosa Proxima Centauri che si trova a 4,25 anni luce dal Sole – appartiene a un sistema triplo. Due di queste stelle, α Centauri A e B, sono molto vicine tra loro: nel corso delle loro orbite, infatti, le due stelle si mantengono a una distanza reciproca che oscilla tra 11 e 35 Unità Astronomiche (UA). Davvero poca roba in termini astronomici. Per rendere la situazione più comprensibile possiamo fare un confronto con il Sistema solare: nel suo cammino orbitale, il pianeta Saturno si spinge al massimo a 10 UA dalla nostra stella, mentre l’orbita di Nettuno, il pianeta più distante, si estende fino a 30 UA dal Sole. Quello che lega α Centauri A e B, insomma, è un passo di danza piuttosto stretto. Proxima è la terza stella del sistema e partecipa al balletto tenendosi a debita distanza. Il suo cammino orbitale, infatti, la porta ad allontanarsi fino a 13 mila UA dalle altre due stelle, circa 430 volte più distante di quanto non lo sia il pianeta Nettuno dal Sole.

Parti gemellari

Quello di α Centauri non è affatto un caso isolato. Le campagne osservative che hanno preso in considerazione le stelle di tipo solare che si trovano entro i 25 parsec di distanza (81,5 anni luce) hanno mostrato che circa i due terzi di queste stelle appartengono a sistemi binari o multipli. L’inevitabile conclusione che ne hanno tratto gli astronomi è che lo scenario abituale della nascita stellare preveda sistemi multipli. Sarebbero poi gli incontri ravvicinati tra le componenti del sistema e l’inevitabile evoluzione delle orbite a indurre una parte di questi sistemi a espellere una o più componenti, originando in tal modo sia stelle isolate, sia sistemi stellari più stabili.

Sistema stellare triplo in formazione nella Nube molecolare di Perseo. Solo l’osservazione nell’infrarosso ha permesso alle antenne di ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) di penetrare il bozzolo di polveri che avvolge le stelle neonate mostrandoci ciò che contiene. (Crediti: Bill Saxton, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NRAO/AUI/NSF)

A tal proposito, in un recentissimo studio che verrà pubblicato sulle pagine di MNRAS, Sarah Sadavoy (Max-Planck-Institut für Astronomie) e Steven Stahler (University of California) hanno preso in considerazione il legame tra sistemi binari neonati e gli inviluppi di gas in cui si sono formati giungendo a suggerire, dopo opportune simulazioni numeriche, quale sia il modello evolutivo che meglio si raccorda con i dati osservativi (qui il preprint da arxiv.org). Lo studio riguarda i giovanissimi sistemi stellari in gestazione nella Nube molecolare di Perseo – una regione di formazione stellare a circa 900 anni luce dalla Terra – e per la loro analisi gli autori hanno incrociato le recenti osservazioni radio raccolte dal Very Large Array nel corso della VANDAM Survey con i dati infrarossi raccolti nell’ambito della Gould Belt Legacy Survey effettuata con il sensore submillimetrico SCUBA-2 che equipaggia il James Clerk Maxwell Telescope.

Le stelle prese in considerazione appartengono sia alla Classe 0 (astri con età di circa 500 mila anni), sia alla Classe I (età compresa tra 500 mila e 1 milione di anni), dunque stelle estremamente giovani, nelle quali non si sono ancora attivate le reazioni nucleari che impiegano l’idrogeno come combustibile e che le manterranno in vita per alcuni miliardi di anni. I due ricercatori hanno notato che tutti i sistemi binari le cui componenti distano più di 500 UA sono formati da stelle molto giovani (Classe 0) e il sistema è generalmente allineato con l’asse maggiore dell’inviluppo gassoso che lo avvolge. Al contrario, le stelle binarie con età appena superiore (Classe I) non solo non mostrano questo allineamento, ma sono anche caratterizzate da una minore separazione tra le componenti (circa 200 UA).

Per provare a giustificare questa interessante caratteristica, Sadavoy e Stahler hanno simulato l’andamento di differenti modelli evolutivi cercando quale di essi meglio si adattasse alla distribuzione di sistemi binari e stelle singole osservati in Perseo. Il modello più promettente prevede che tutte le stelle nascano come membri di un sistema binario le cui componenti distano tra loro oltre 500 UA. Questa situazione, però, non è per nulla definitiva. Nel volgere di un milione di anni, infatti, il sistema si trova dinanzi a un bivio: o si assiste alla rottura del legame orbitale tra le due stelle e alla loro definitiva separazione, oppure le due componenti tendono ad avvicinarsi, rafforzando e rendendo stabile il legame dinamico che le unisce. “In un simile scenario - sottolinea Stahler - le stelle singole di piccola massa come il Sole non sono dunque primordiali, ma sono il risultato della separazione di sistemi binari”.

Lo scenario suggerito dai due ricercatori ci porta, inevitabilmente, a chiederci che fine possa aver fatto il gemello del nostro Sole: perduto per sempre nei meandri della Via Lattea o ancora nei paraggi? La domanda non è proprio recentissima; la possibilità che la nostra stella mantenesse ancora rapporti orbitali con una compagna, infatti, aveva già fatto capolino quasi quarant’anni fa.

L’ipotesi Nemesis

Il 6 giugno 1980 Luis Alvarez e il suo team pubblicarono su Science uno studio in cui, interpretando un sottile strato geologico caratterizzato da una elevatissima concentrazione di iridio come la traccia lasciata dall’impatto di un oggetto cosmico schiantatosi sul nostro pianeta 65 milioni di anni fa, suggerivano che proprio a quel catastrofico evento si potesse imputare la misteriosa estinzione dei dinosauri. Uno studio che possiamo definire epocale. Il lavoro di Alvarez, infatti, gettò una luce diversa sul complicato e pericoloso rapporto che lega la Terra agli oggetti cosmici che le ronzano intorno.

Foto di gruppo del team di Luis Alvarez. Da sinistra: Helen Michel, Frank Asaro, Walter Alvarez e Luis Alvarez. L’importante ricerca partì dallo studio delle peculiarità dello strato argilloso situato al confine geologico tra Cretaceo e Paleogene che Walter Alvarez aveva individuato nei pressi di Gubbio, nella valle appenninica chiamata Gola del Bottaccione. Walter coinvolse nella ricerca il padre Luis (Nobel per la fisica nel 1968) e, con lui, Helen Michel e Frank Asaro, due chimici che avevano messo a punto una tecnica innovativa in grado di misurare con estrema precisione la composizione chimica di quell’argilla. Oltre che nello strato di Gubbio, la presenza dell’eccesso di iridio venne confermata anche in rocce provenienti dalla Danimarca e dalla Nuova Zelanda. (Fonte: https://eetd.lbl.gov/sites/all/files/xbd9703-01126.jpg)

La mattanza dei dinosauri non fu certo un episodio isolato nel lungo e travagliato cammino della vita sul nostro pianeta. Lo studio dei fossili, infatti, indica chiaramente che quella consumatasi al confine tra Cretaceo e Paleogene è solamente una (e neppure la più devastante) delle tante estinzioni di massa che costellano il passato della Terra.

Tornando a quegli anni Ottanta, dall’analisi dei tempi che caratterizzavano le estinzioni sembrava emergere una sorta di cadenza regolare nel loro verificarsi. L’elevato intervallo di tempo tra i vari episodi, valutabile intorno ai 27 milioni di anni, costringeva però a cercarne la causa indagando tra possibili eventi di tipo astronomico. Fu in questo contesto che il 19 aprile 1984 apparvero sullo stesso numero di Nature due studi indipendenti in cui, ipotizzando l’esistenza di una compagna del Sole, la si additava come responsabile. Infatti, sia Daniel Whitmire e Albert Jakson IV, nel loro “Are periodic mass extinctions driven by a distant solar companion?”, che Marc Davis, Piet Hut e Richard Muller, nel loro “Extinction of species by periodic comet showers”, esaminando con cura i dettagli di questo possibile scenario, giungevano a suggerire che una compagna del Sole avrebbe potuto giocare un ruolo chiave in quelle periodiche estinzioni. Questa stella, una nana rossa distante 1,5 anni luce dal Sole, nel corso del suo moto orbitale sarebbe perfettamente stata in grado di perturbare periodicamente i corpi cometari che popolano la Nube di Oort dirottandone un gran numero verso la regione planetaria del Sistema solare. In un simile scenario, le estinzioni di massa erano imputabili alla devastazione innescata dalla caduta anche sul nostro pianeta di questo sciame di comete.

L’ipotesi di questa stella, per indicare la quale venne ben presto impiegato il nome della divinità greca Nemesis, ebbe notevole seguito, ma solamente la sua individuazione in cielo poteva dimostrare la correttezza dello scenario. Dalle accurate osservazioni, però, non emergeva assolutamente nulla; neppure da quelle nell’infrarosso, più promettenti per riuscire a individuare una stella di questo tipo. Sia la campagna osservativa del satellite IRAS negli anni Ottanta, che la Survey 2MASS condotta dal 1997 al 2001, infatti, non riuscirono a rilevare nessuna traccia della presenza di una nana rossa negli immediati paraggi del Sole. Inoltre, poiché i dati sembravano escludere anche l’esistenza di una compagna di dimensioni più ridotte, quale per esempio una nana bruna, veniva a cadere anche l’ipotesi pubblicata su Icarus alla fine degli anni Novanta da John Matese, Patrick Whitman e Daniel Whitmire. I tre, infatti, avevano suggerito che l’azione di perturbazione delle comete attribuita a Nemesis potesse essere svolta anche da un corpo celeste più piccolo, un oggetto con massa equivalente o poco più grande di quella di Giove in orbita a una distanza media di 25 mila UA dal Sole. L’ipotesi Nemesis, insomma, cominciava a vacillare.

Nemesis? No grazie!

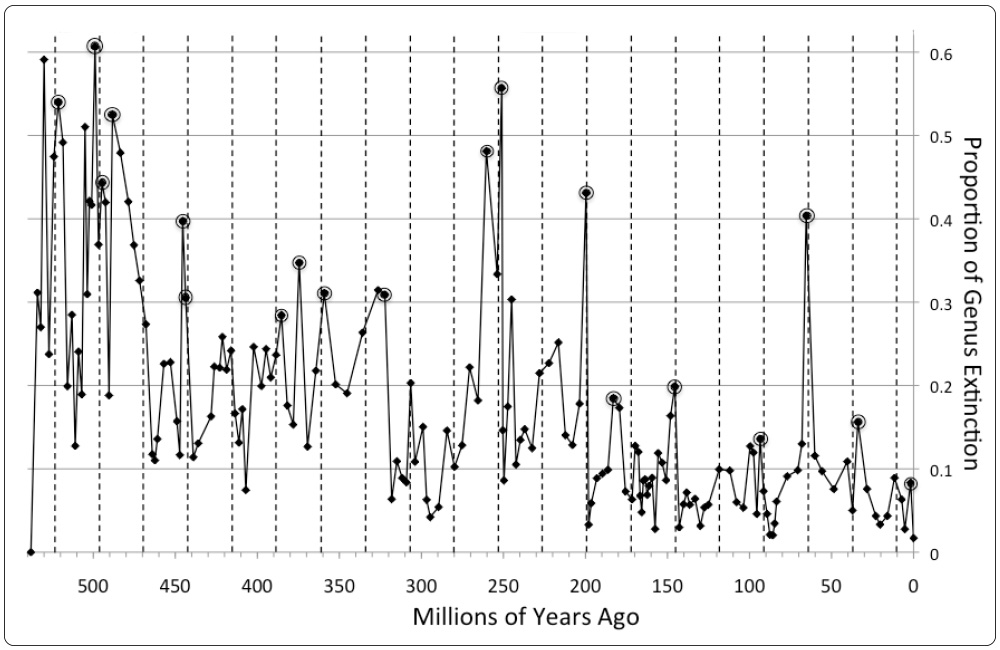

Probabilmente, il colpo di grazia allo scenario che prevedeva la devastante compagna del Sole venne dato nel settembre 2010 da Adrian Melott e Richard Bambach con la pubblicazione su MNRAS Letters dello studio “Nemesis reconsidered”. Esaminando due distinti set di dati fossili che coprono un arco temporale di 500 milioni di anni, i due ricercatori ribadiscono che, per entrambi i set, si deve confermare la presenza di una periodicità di 27 milioni di anni. Ironicamente, però, è proprio questa stringente periodicità delle estinzioni rilevata su un periodo così lungo che finisce con l’escludere l’ipotesi di Nemesis come loro causa.

Il grafico mostra l’intensità delle estinzioni (numero di generi scomparsi rispetto al numero complessivo) che si sono verificate negli ultimi 500 milioni di anni. Gli eventi evidenziati con un cerchio sono quelli che, secondo i criteri suggeriti da Bambach in un precedente studio (Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 34, 127; 2006) si devono considerare estinzioni di massa. Anche visivamente si può notare come gran parte di tali eventi si collochino in prossimità delle linee verticali tratteggiate che indicano intervalli temporali di 27 milioni di anni. Nel loro studio, Melott e Bambach calcolano che la probabilità che si tratti di un allineamento casuale è inferiore a 0,01. (Fonte: A. Melott and R. Bambach - MNRAS Letters 407 (1), L99-L102; 2010)

Secondo Melott e Bambach, infatti, anche Nemesis dovette risentire dei numerosi passaggi di altre stelle nei pressi del Sole che sappiamo per certo essersi verificati nell’ultimo mezzo miliardo di anni. Incontri che dovrebbero aver influenzato pesantemente l’orbita della misteriosa compagna del Sole. Di queste modifiche orbitali, però, dovremmo scorgere una traccia evidente anche nella regolare sequenza di estinzioni riscontrata nei dati fossili. Se l’orbita di Nemesis avesse subito un cambiamento repentino, l’analisi statistica dovrebbe far emergere almeno un paio di differenti periodicità e non una sola. Se, invece, l’influenza di tali incontri stellari sull’orbita di Nemesis fosse stata meno repentina e più graduale, dovremmo comunque osservare un corrispondente cambiamento anche nella periodicità delle estinzioni.

“Quei dati fossili che hanno motivato l’idea di Nemesis - concludono i due ricercatori - ora militano contro di essa e suggeriscono che è necessario invocare un altro meccanismo per spiegare la periodicità delle estinzioni”.

Davvero complicato, però, riuscire a immaginare un processo regolare quanto il battito di un metronomo in un ambiente tutto sommato movimentato come i dintorni del Sole. A meno che la vera causa non debba essere ricercata all’interno dello stesso Sistema solare, magari inseguendo proprio quelle stranezze orbitali che caratterizzano alcuni oggetti trans-nettuniani e che per alcuni astronomi suggeriscono la presenza di oggetti planetari - più o meno massicci, secondo le varie interpretazioni - finora sfuggiti a ogni rilevazione.

La nostra caccia alla stella gemella del Sole, insomma, sembra proprio destinata a un nulla di fatto. Alcuni astronomi, però, hanno provato ad ampliare questa indagine verificando se fosse possibile individuare almeno qualcuna delle stelle nate nella stessa nidiata del Sole.

Un possibile fratello

Gli astronomi hanno ottimi motivi per ritenere che la nidiata di stelle di cui faceva parte anche il Sole non fosse poi così sparuta. Nella sua analisi pubblicata nel 2010 sulle pagine di Annual Review of Astronomy and Astrophysics (questo il preprint da arxiv.org), Fred Adams (Michigan Center for Theoretical Physics) giunge alla conclusione che il Sole possa essere nato in un ammasso stellare composto da alcune migliaia di elementi. Un numero sufficientemente elevato per provare a cercare quelli che, utilizzando il termine introdotto nel 2009 da Simon Portegies Zwart nello studio pubblicato su Astrophysical Journal Letters, vengono chiamati “lost siblings of the Sun” (letteralmente, i fratelli perduti del Sole).

A dire il vero, dato che l’ammasso aperto M67, un raggruppamento di oltre 500 stelle osservabile anche con un semplice binocolo nella costellazione del Cancro, contiene un notevole numero di stelle simili per età e composizione al nostro Sole, era stata avanzata l’ipotesi che fosse proprio quella la nidiata del Sole. L'ipotesi, però, è stata definitivamente rigettata nel 2012 da Bárbara Pichardo e collaboratori sulla base di valutazioni dinamiche.

Volendo individuare i fratelli del Sole, infatti, è indispensabile mettere in conto non solo l’età e la composizione, ma anche le traversie dinamiche che la nidiata di stelle ha dovuto affrontare nel corso delle sue ripetute orbite galattiche. Uno studio tutt’altro che semplice, insomma. Nel giugno 2014, però, Ivan Ramirez (University of Texas) e collaboratori hanno annunciato di aver finalmente trovato un possibile ottimo candidato.

Inizialmente i ricercatori hanno acquisito gli spettri ad alta risoluzione di 30 possibili candidati segnalati da alcuni gruppi di studio impegnati nella caccia ai fratelli del Sole. Oltre a questi dati, fondamentali per chiarire nei minimi dettagli le abbondanze degli elementi presenti nella composizione delle stelle, il team di Ramirez ha però anche raccolto accurate informazioni sul loro moto nello spazio, elemento indispensabile per scoprire se, intorno a 4,6 miliardi di anni fa, potessero condividere con il Sole la medesima posizione nella Galassia. Delle 30 stelle iniziali, solamente due mostravano la stessa composizione chimica del Sole e una sola superava il test dinamico, candidandosi dunque a pieno titolo per essere il primo fratello del Sole ad essere individuato.

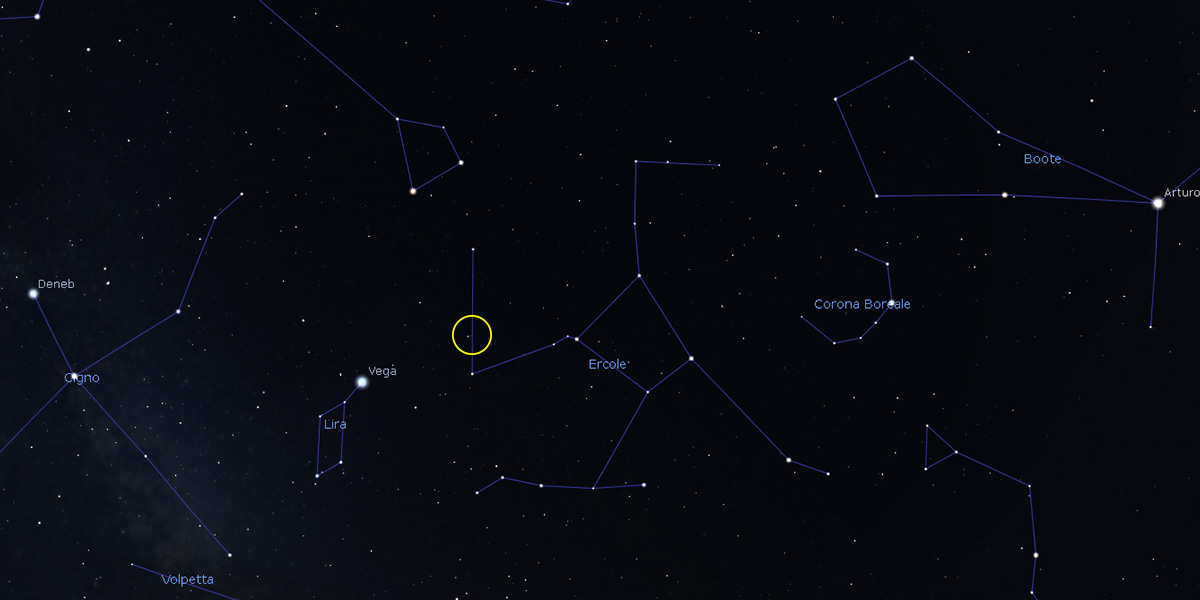

La stella è catalogata come HD 162826 e dista circa 110 anni luce in direzione della costellazione di Ercole. Non si tratta di un astro gemello del Sole, ma è leggermente più grande (11%) e più massiccio (15%) della nostra stella. Gli astronomi hanno iniziato a occuparsi di HD 162826 quasi vent’anni fa e le ripetute osservazioni hanno permesso di escludere che attorno ad essa possano orbitare pianeti gioviani caldi (i cosiddetti hot Jupiters). Proprio nulla, invece, si può dire della possibilità che intorno al fratello del Sole possano orbitare pianeti rocciosi di taglia terrestre.

Certo che un’eventuale scoperta in tal senso, magari nella fascia di abitabilità di HD162826, accenderebbe non poco la fantasia…

Il cerchietto indica la posizione della stella HD 162826 (nota anche come HIP 87382 o HR 6669), visibile con l’aiuto di un binocolo in direzione della costellazione di Ercole. La mappa è stata realizzata utilizzando il software gratuito Stellarium. (http://www.stellarium.org/it/)