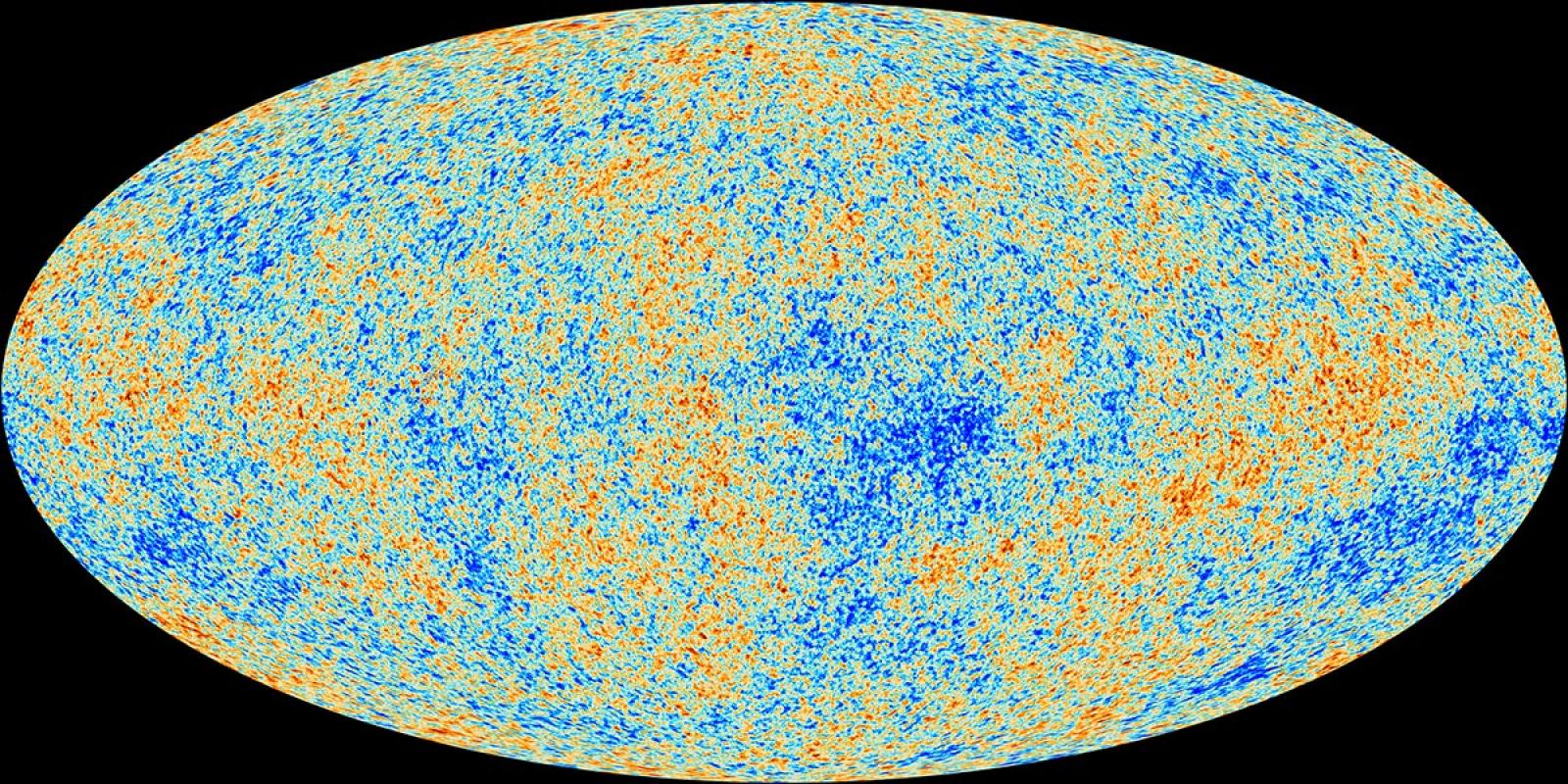

Disomogeneità (anisotropie) del fondo cosmico a microonde (CMB) osservate dal satellite Planck. È l'istantanea della luce più antica del nostro Universo, la prima che è riuscita a liberarsi quando, 380 mila anni dopo il Big Bang, il gas che lo costituiva è diventato trasparente. Crediti: ESA e Planck Collaboration.

Dalla notte dei tempi l’orizzonte, qualsiasi orizzonte, ha avuto per l’umanità un duplice ruolo. Vi è sempre stato chi lo vedeva come il rassicurante confine entro il quale lasciare scorrere la propria esistenza, ma anche chi lo sentiva come un ammaliante richiamo a vedere cosa ci fosse al di là. Ineluttabile limite al nostro desiderio di conoscenza per alcuni, promessa di un fantastico Eldorado per altri. Così, mentre Giacomo Leopardi, ne “L’infinito”, loda «la siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude» perché gli permette di immaginare l’orizzonte che più gli aggrada (e lo tranquillizza), gli astronomi la vedono in modo completamente differente: il loro orizzonte, che non è più quello geografico degli esploratori, diventa il simbolo delle sfide che devono affrontare, nel continuo sforzo di spiegare l’origine, l’evoluzione e la struttura generale di ciò che chiamiamo Universo.

Nel suo “L’ultimo orizzonte”, in libreria da qualche giorno, Amedeo Balbi, docente associato di astronomia e astrofisica presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata nonché attivo e apprezzato divulgatore, ci conduce alla scoperta di questo orizzonte in un appassionante viaggio attraverso le idee che ci hanno portato alle attuali conoscenze sulla nascita e l’evoluzione dell’Universo. L’autore stesso ne parla come di una guida per chi desidera comprendere cosa sappiamo (e perché siamo certi di aver ragione) e cosa ancora non sappiamo dell’Universo, ma anche ciò che, probabilmente, non riusciremo mai a conoscere.

Un cammino in quattro tappe che, partendo dai rassicuranti territori che conosciamo, ci conduce verso orizzonti sempre meno conosciuti e ancora inesplorati. Molto chiaro l’itinerario che Balbi intende percorrere: «Nella prima parte, racconterò i punti fermi della nostra visione del cosmo, e spiegherò come ci siamo convinti che le cose stiano in questo modo. Nella seconda parte ci avventureremo verso nuovi paesaggi, di cui abbiamo una visione meno certa e ancora incompleta. Ci fermeremo, nella terza parte, per discutere le difficoltà che ci confondono, i limiti temporanei o permanenti della nostra conoscenza dell’universo. Infine, proveremo a spingerci fino al bordo estremo di ciò che sappiamo, affrontando le domande che sfidano il potere di indagine della scienza».

La cosa più sconvolgente – e allo stesso tempo meravigliosa – di questo affascinante cammino è che, solamente cento anni fa, di tutto questo non sapevamo quasi nulla. Il quadro che oggi riteniamo, a pieno titolo, straordinariamente affidabile e accurato è il frutto di incredibili accelerazioni scientifiche inimmaginabili all’inizio del 1900. Ben al di là di quanto potesse speculare lo stesso Einstein, che con la sua Teoria della relatività generale aveva dato il via alla fantastica galoppata che avrebbe portato la Cosmologia dal ruolo di semplice ancella della filosofia ad affidabile, completa e coerente scienza fisica.