Al "dimenticare", oggi più che mai si deve opporre "ricordare", affinché la memoria sia un legame fra le generazioni. Eppure, delle centinaia di luoghi di prigionia e di sterminio che hanno infestato l'Europa, gran parte è rimasta priva di qualsiasi targa di riconoscimento, spesso per rimuovere un passato di complicità. Questo vale anche in Italia, dove risalta la conservazione della Risiera di San Sabba, dichiarata monumento nazionale nel 1965.

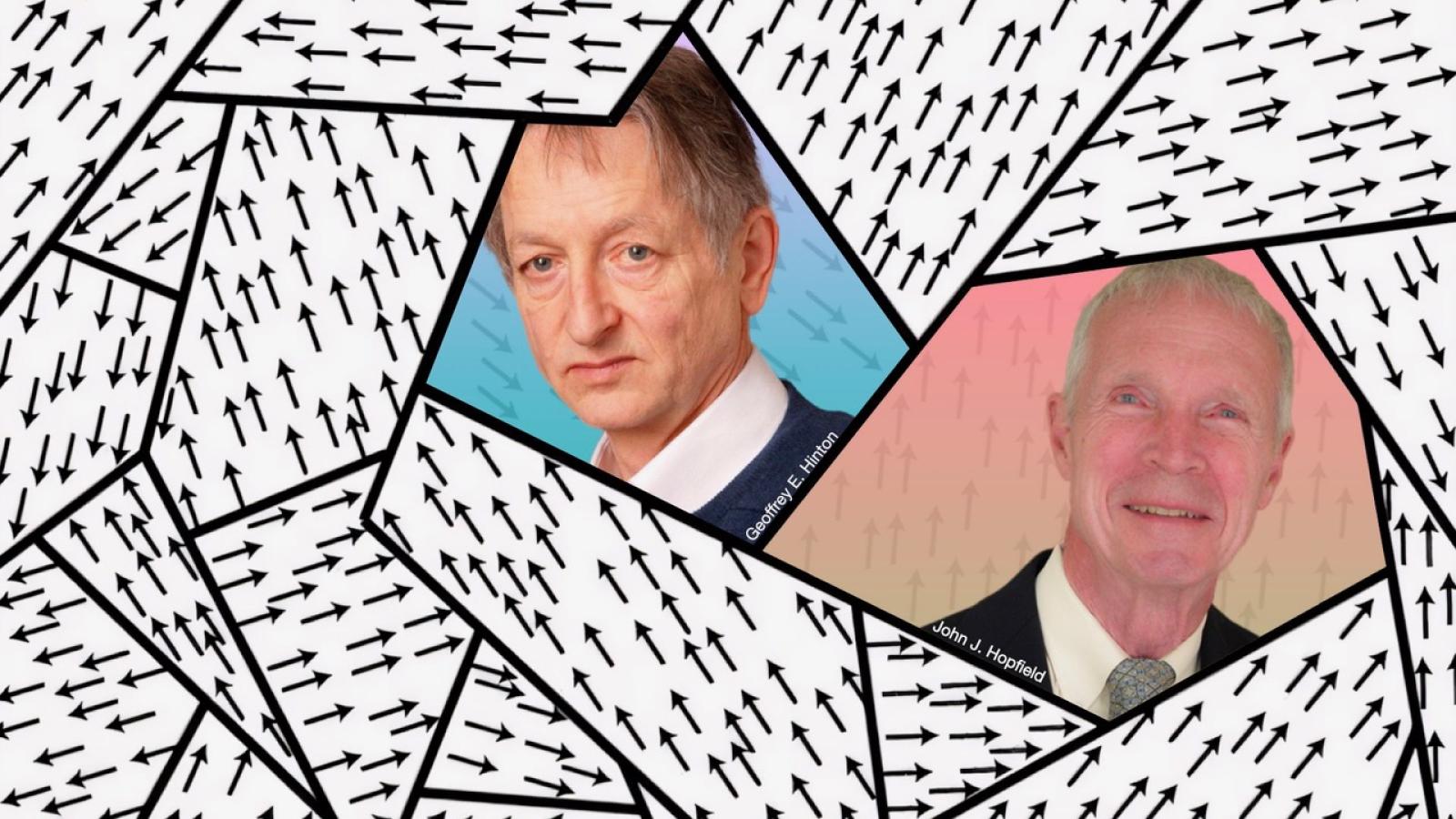

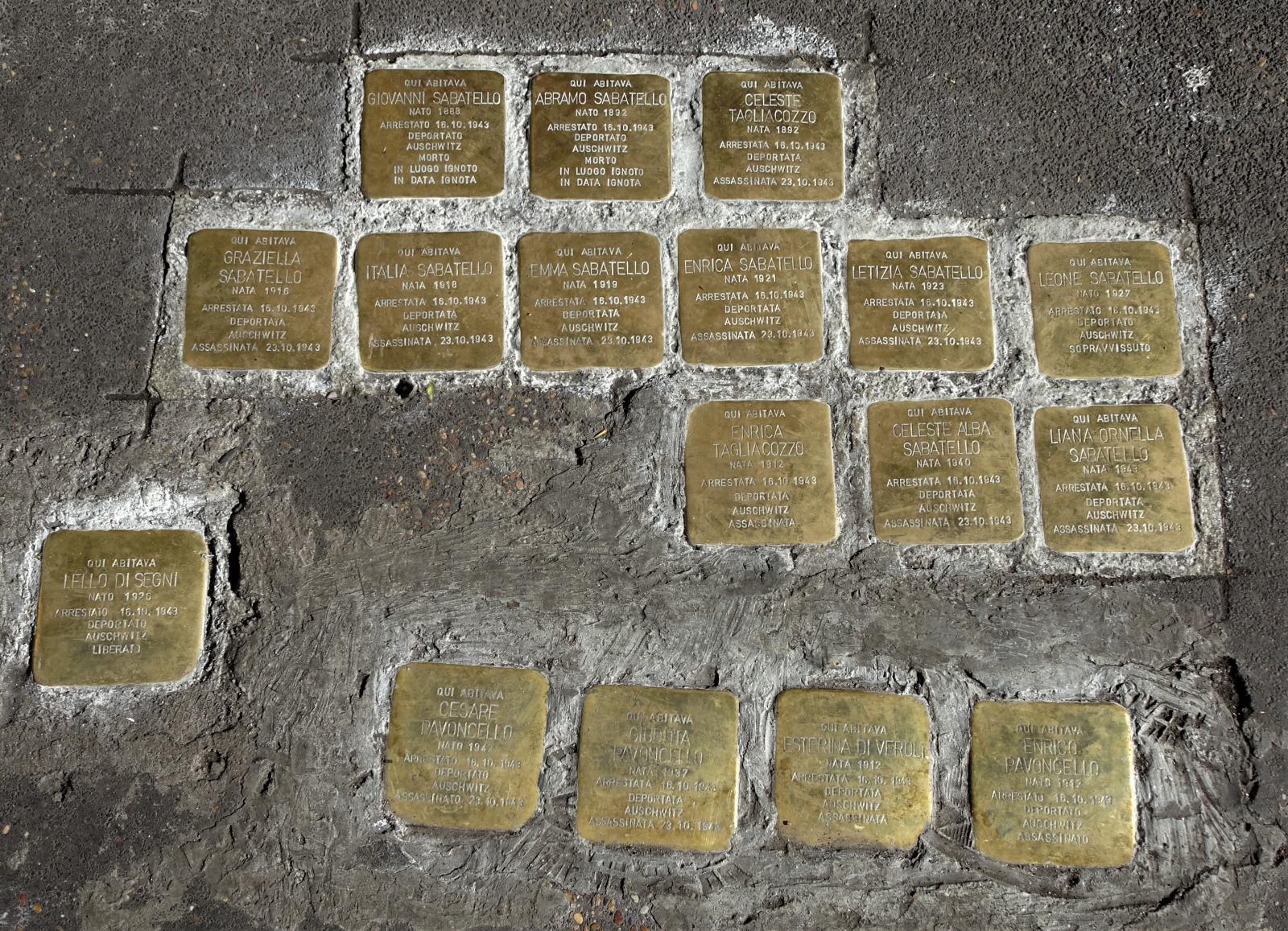

L'articolo di Simonetta Pagliani per il Giorno della Memoria.Crediti immagine: Wikimedia Commons. Licenza: CC BY-SA 4.0

Meditate che questo è stato

Vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

Stando in casa andando per via,

Coricandovi, alzandovi.

Ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

La malattia vi impedisca,

I vostri nati torcano il viso da voi.

(Primo Levi. Se questo è un uomo. De Silva, Torino 1947)

Si chiude così la poesia che ricalca i testi biblici di Deuteronomio 6,4-9 e del Salmo 137 e che Primo Levi ha intitolato, in ebraico, Shemà (ascolta). Più che mai il monito va ascoltato questo 27 gennaio, terzo anniversario della liberazione di Auschwitz dell'era della pandemia, un tempo in cui, lungi dal connettersi in una trama di solidarietà, il tessuto sociale si è sfilacciato, gli individui si antepongono ai destini comuni e la missione formatrice della scuola traballa.

A "dimenticare" (dementicare, andare fuori di mente), oggi più che mai si deve opporre "ricordare", rimettere nel cuore (cordis), affinché la memoria sia un legame (identitario o morale) fra le generazioni, che trascenda la mera esistenza biologica («C'è un'intesa segreta tra le generazioni passate e la nostra: noi siamo attesi sulla terra», Walter Benjamin. Tesi di filosofia della storia. Einaudi, Torino 1962).

Se è pur vero che «la trama del tempo umano non tollera strappi sul piano etico-politico e, al pari delle verità non dette, l'oblio diviene vettore di male» (Emilia D'Antuono in Intellettuali ebrei italiani del XX secolo, Franco Angeli, Milano 2018), «il passato ha bisogno che lo si aiuti, che lo si ricordi agli smemorati, ai frivoli e agli indifferenti, che le nostre celebrazioni lo salvino continuamente dal nulla» (Vladimir Jankélévitch. Perdonare? Giuntina, Firenze 2004).

«Davanti a Dio non ci sono prescrizioni, motivate dalla distanza del passato e dalla presunta grazia dell’essere nati dopo. Al cospetto dell’Eterno, tutto è contemporaneo e presente» dice il teologo tedesco Jürgen Moltmann («La fossa - e Dio dov’era? Teologia ebraica e teologia cristiana dopo Auschwitz», in Dio nel progetto del mondo moderno. Queriniana, Brescia 1999) e alla disperazione di quell'eterno presente (semel in Auschwitz, semper in Auschwitz) sono stati condannati sopravvissuti come Jean Améry e Primo Levi (si veda qui su Scienza in rete).

Tuttavia, anche se ciò che è avvenuto «non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi giustificare», Levi ha sentito il dovere di abbattere il muro dell'indicibilità «...poiché noi vivi non siamo soli, non dobbiamo scrivere come se fossimo soli. Abbiamo una responsabilità, finché viviamo: dobbiamo rispondere di quanto scriviamo, parola per parola e far sì che ogni parola vada a segno» (L'altrui mestiere. Einaudi, Torino 1985): «Tu scriverai conciso, chiaro, composto; eviterai le volute e le sovrastrutture; saprai dire di ogni tua parola perché hai usato quella e non un’altra; amerai e imiterai quelli che seguono queste vie» (La ricerca delle radici. Einaudi, Torino 1981).

Anche Elie Wiesel era ossessionato dai ricordi («Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata... anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai» (La notte. Giuntina, Firenze 1980) ma, al tempo stesso, era conscio che «chi non visse l’avvenimento, mai lo conoscerà. E chi lo visse, mai lo svelerà. Mai nella sua completa verità, mai lo svelerà... L’estraneo non comprenderà nulla dei balbettii dei sopravvissuti» (Un ebreo oggi. Morcelliana, Brescia 1985). Nell'ultima cosa che scrisse, una prefazione, uscita postuma, a un catalogo di fotografie di campi di concentramento in mostra a Trieste nel 1987, Primo Levi espresse la speranza che le immagini potessero essere "il migliore esperanto" per rendere decifrabile ciò che era stato e, circa l'opportunità di trasformare in musei o memoriali i luoghi della Shoah, dopo che, in una prima fase, si era augurato la loro eliminazione («Via tutto. Spianate tutto, tutto al suolo»), ammise una funzione etica ai "monumenti-ammonimenti".

In realtà, delle centinaia di luoghi di prigionia e di sterminio che hanno infestato l'Europa, una gran parte è rimasta priva di qualsiasi targa di riconoscimento, spesso per rimuovere un passato di complicità. L'oblio ha coperto anche molti dei siti capillarmente diffusi sul territorio nazionale e di occupazione italiana tra 1930 e il 1945; Carlo Spartaco Capogreco, medico e docente di storia, ha censito 135 campi di concentramento, 85 campi di lavoro, 109 campi di prigionia, 15 campi provinciali della Repubblica Sociale Italiana (e i detenuti politici e razziali erano reclusi anche in 85 carceri, 566 località d'internamento, 34 località di confino e 8 località di soggiorno obbligato). (Capogreco CS. «Campi di concentramento», in Dizionario del fascismo, a cura di V. de Grazia-S. Luzzatto, Torino, Einaudi, 2003).

Risalta, in questo panorama, la conservazione rispettosa e austera della Risiera di San Sabba, un impianto per il trattamento industriale del riso costruito fuori Trieste nel 1898 e trasformato dai nazisti nell'unico campo di sterminio sul territorio italiano. Il complesso fu dapprima utilizzato come prigione per i militari italiani catturati dopo l’8 settembre 1943 e poi per lo smistamento degli ebrei da deportare in Germania e in Polonia e per l'eliminazione di detenuti politici e di partigiani, oltre che come deposito dei beni razziati.

La Risiera di San Sabba. Crediti immagine: Wikimedia Commons. Licenza: CC BY 2.5

L'atrocità si annuncia già nel sottopassaggio d'ingresso, dove era situata la "cella della morte”, in cui i prigionieri destinati a essere uccisi subito venivano stipati, talvolta insieme ai cadaveri destinati alla cremazione. I tre edifici a più piani che delimitano il cortile erano occupati dai laboratori di lavoro forzato, dalle camerate delle SS e dei militari ucraini e italiani e dalle celle di chi era in attesa di essere deportato. Nel pianterreno di destra ora c'è il museo, mentre in quello di sinistra si vedono ancora le due stanze di tortura e i 17 cubicoli che rinchiudevano ciascuno fino a 6 prigionieri nei giorni o settimane che precedevano l’esecuzione; i graffiti che ricoprivano le porte e le pareti sono stati quasi completamente cancellati dal successivo impiego della Risiera come campo profughi e dagli agenti atmosferici, ma erano stati trascritti dal collezionista di cimeli bellici Diego de Henriquez in diari ora conservati a Trieste, nel Civico museo della guerra per la pace, a lui intitolato. Di fronte alle celle, un percorso in acciaio sul lastrico del cortile conduce alle tracce dell’edificio destinato alle eliminazioni e del forno, che nella notte tra il 29 e il 30 aprile 1945 vennero fatti saltare dai nazisti in fuga.

Tra le macerie fu rivenuta una mazza ferrata, utilizzata per le esecuzioni in alternativa al gas in automezzi con lo scarico collegato all’interno o all'impiccagione. Per le vittime della persecuzione razziale, la Risiera fu prevalentemente il transito verso i campi di sterminio, mentre fu la destinazione finale per le vittime della persecuzione politica: sono state soppresse o smistate verso i lager dalle 2 alle 5 mila persone, soprattutto partigiani italiani, sloveni e croati e loro presunti simpatizzanti, ostaggi civili e militari e almeno 700 ebrei.

Data l'importanza del Litorale Adriatico per il Reich, il comandate delle SS Odilo Lotario Globocnik (il "boia di Lublino", già organizzatore del massacro di oltre due milioni e mezzo di ebrei in Polonia) fu coadiuvato dagli sterminatori professionisti dell'Einsatzkommando Reinhard, guidati da August Dietrich Allers; comandante della Risiera era Joseph Oberhauser. Questi due erano stati sodali già nel Tiergarten 4, il centro che organizzava l'eutanasia dei minorati mentali e fisici in Germania e Austria (100.000 secondo il tribunale di Norimberga) e poi a Treblinka, Sobibor e Belzec (2.500.000 ebrei e 52.000 rom uccisi, secondo i prudenti dati polacchi).

Nel processo ai responsabili dei crimini commessi alla Risiera di San Sabba, tenutosi a Trieste tra il 16 febbraio e il 28 aprile 1976 (trent’anni dopo la sconfitta di Hitler), le uccisioni dei partigiani e dei capi politici della Resistenza non furono perseguite, perché ritenute azioni di guerra, e il banco degli imputati era vuoto: molti di loro erano stati giustiziati dai partigiani; altri, come Allers, erano deceduti per cause naturali; altri erano contumaci, come Oberhauser, il quale, pur condannato all'ergastolo, morì nel suo letto a Monaco, perché accordi italo-tedeschi risalenti al 1942 non ne consentirono l'estradizione. Per Simon Wiesenthal, tuttavia, il processo non fu inutile, perché la sua celebrazione diede al mondo la dimostrazione che «delitti come questi non cadono sul fondo della memoria, non vengono prescritti». La risiera di San Sabba era stata dichiarata monumento nazionale nel 1965.